|

Im letzten Sommer zeigte das Von der Heydt-Museum

eine große Sonderausstellung zu dem in Elberfeld geborenen Maler.

Am 3. September 2008 besuchten wir das Museum zu einer

Gruppenführung.

Marées wurde 1837 in der Hofaue geboren, lebte aber ab 1847 in

Koblenz, wo sein Vater als Richter arbeitete. Von 1853 bis 1855

studierte der Sohn an der Berliner Akademie, wo er im Atelier des

Pferde- und Militärmalers Karl Steffeck (1818-1890) ausgebildet

wurde. Hier und in Wörlitz malte Marées vornehmlich Pferdebilder

und kleinformatige Landschaften. In der Berliner Zeit entstand

auch sein Selbstbildnis von 1855, das im Besitz des Von der

Heydt-Museums ist.

|

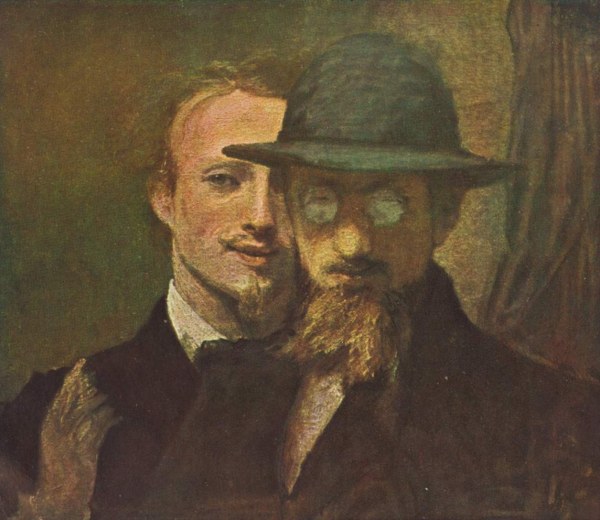

| Hans von Marées: Doppelbildnis

Marées und Lenbach (1863) |

1857 verließ er Berlin und zog nach München um, wo er sich sechs

Jahre aufhielt. In der bayrischen Kunstmetropole spielte damals

Karl von Piloty (1826-1886), ein Hauptmeister der realistischen

Historienmalerei, eine führende Rolle. Marées schuf in den

sechziger Jahren einige militärische Genrebilder und

Gefechtsszenen mit Motiven aus den Freiheitskriegen. Außerdem

malte er damals einige beeindruckende Porträts, bei denen das

Licht sich meistens ganz auf die Gesichtszüge konzentriert,

während die übrigen Bildpartien fast völlig im Schatten

verschwinden. 1863 malte Marées ein faszinierendes Doppelporträt

von sich und seinem fast gleichaltrigen Malerkollegen Franz von

Lenbach (1836-1904), einem Schüler von Piloty. Auf dem

Doppelporträt steht Marées zwar im Hintergrund, aber sein Gesicht

strahlt in hellem Licht, während der Kollege vor ihm düster und

verschlossen wirkt. Lenbachs Gesicht wird von der breiten Krempe

seines Hutes beschattet, seine Augen verbergen sich hinter

beschlagenen Brillengläsern.

In München lernte Marées den Grafen Adolf von Schack (1815-1894)

kennen, der viele Maler förderte und eine eigene Gemäldegalerie

einrichtete. In seinem Auftrag reiste Marées im Herbst 1864 nach

Rom, um von vorher festgelegten Werken alter Meister Kopien zu

malen. Auch Lenbach erhielt solche Aufträge. Binnen eines Jahres

malte Marées je ein Werk nach Vorlagen von Palma Vecchio, Tizian,

Veläzquez und Raffael. Aber Marées schuf schon ab dem zweiten Bild

keine möglichst detailgetreuen Kopien mehr - im Gegensatz zu

Lenbach. Daher kam es zum Bruch mit Schack, der den Romaufenthalt

finanziert hatte. Marées geriet anfangs in eine künstlerische

Krise, fand aber neue Anregungen zum Malen in der

Auseinandersetzung mit der italienischen Renaissancemalerei. Er

löste sich nun von anekdotischen und genrehaften Motiven und

wählte allgemeingültige, zeitlose Themen. Seine Bilder wurden nun

von einer rot-braunen Farbigkeit geprägt, die für seine späteren

Schaffensphasen bestimmend wurden.

Bildnis

Konrad Fiedler (1879)

In Rom lernte Marées 1866 den vermögenden

Kunstschriftsteller Konrad Fiedler (1841-1895) kennen, der ihm zum

Freund und Förderer wurde und ihn geldlich sicherstellte. Fiedler

blieb dem reizbaren und verbitterten Künstler bis zu dessen Ende

treu. 1867 traf der junge Bildhauer Adolf von Hildebrand

(1847-1921) mit Marées und Fiedler zusammen und freundete sich mit

beiden an. Die drei Freunde suchten nach der "reinen Form" und

beschäftigten sich intensiv mit der Kunst der Antike.

1869 reiste Marées mit Fiedler nach Spanien und Frankreich. In

Paris wurde er tief beeindruckt von Bildern von Theodore Gericault

und Eugene Delacroix, die ihn zu weiteren Gemälden inspirierten.

Ab 1870 hielt sich Marées wieder in Berlin und 1872 in Dresden auf

und nahm am gesellschaftlichen Leben teil. In diesen Jahren

entstanden wieder manche hervorragende Porträts und

Selbstbildnisse.

1873 erhielt Marées den Auftrag, einen Saal der neu gegründeten

Zoologischen Station in Neapel mit Fresken auszugestalten. Damit

ging sein Wunsch in Erfüllung, seine künstlerischen Ideen auf

großen Flächen zu verwirklichen. Marées schuf fünf Alltagsszenen,

die das Leben der Menschen am Golf von Neapel darstellten, zum

Beispiel die Ausfahrt der Fischer, die Ruderer oder das gesellige

Beisammensein der Freunde im Wirtshaus. Der Bildhauer Hildebrand

schuf die dekorativen Einfassungen und plastischen Arbeiten. Die

Ausstellung zeigte hierzu teils großformatige Ölskizzen in

mehreren Versionen, die Marées anfertigte, ehe er die Fresken im

Einzelnen unmittelbar auf den nassen Putz malte.

Hans von

Marées: Entwurf zum Bild "Das goldene Zeitalter" (1879)

Nach dem Malen der Neapler Fresken hätte Marées

gern weitere derartig großflächige Werke geschaffen. Er erhielt

aber keine diesbezüglichen Aufträge. Er schuf einige

Monumentalgemälde und Triptychen, die aber aus konservatorischen

Gründen nicht vom Museum in München nach Wuppertal transportiert

werden durften. Thematisch hat Marées, der in seinen späten Jahren

den Anspruch hatte, zeitlose Bilder zu malen, oft Motive aus der

antiken Mythologie bearbeitet, wie es auch seine zeitweise in Rom

lebenden Zeitgenossen Arnold Böcklin (1827-1901) und Anselm

Feuerbach (1829-1880) taten. Auf vielen Bildern und Zeichnungen

begegnen uns nackte, meist männliche Figuren in oft paradiesischer

Landschaft.

Zur Vorbereitung seiner Gemälde fertigte Marées zahllose

Ideenskizzen, Vor- und Detailstudien an. Man schätzt, dass es

mehrere tausend waren, von denen aber nur ein Bruchteil erhalten

blieb, da Marées sie nicht systematisch sammelte. Aber auch die

erhaltenen Zeichnungen zeigen eindrucksvoll, wie intensiv der

Künstler sich mit der Ausführung seiner Werke beschäftigte.

Marées starb bereits im 50. Lebensjahr im Juni 1887 in Rom

und wurde auf dem dortigen evangelischen Friedhof bestattet. Das

Grabmal mit einem antikisierenden Relief schuf der Bildhauer Artur

Volkmann (1851-1941). Mit ihm hatte Marées in seinem letzten

Lebensjahrzehnt eng zusammengearbeitet. Der Maler hatte mehrere

Studien für Skulpturen geschaffen, die Volkmann ausführen sollte.

So entstand zum Beispiel Volkmanns Ganymed-Skulptur, die auch in

der Ausstellung stand.

|